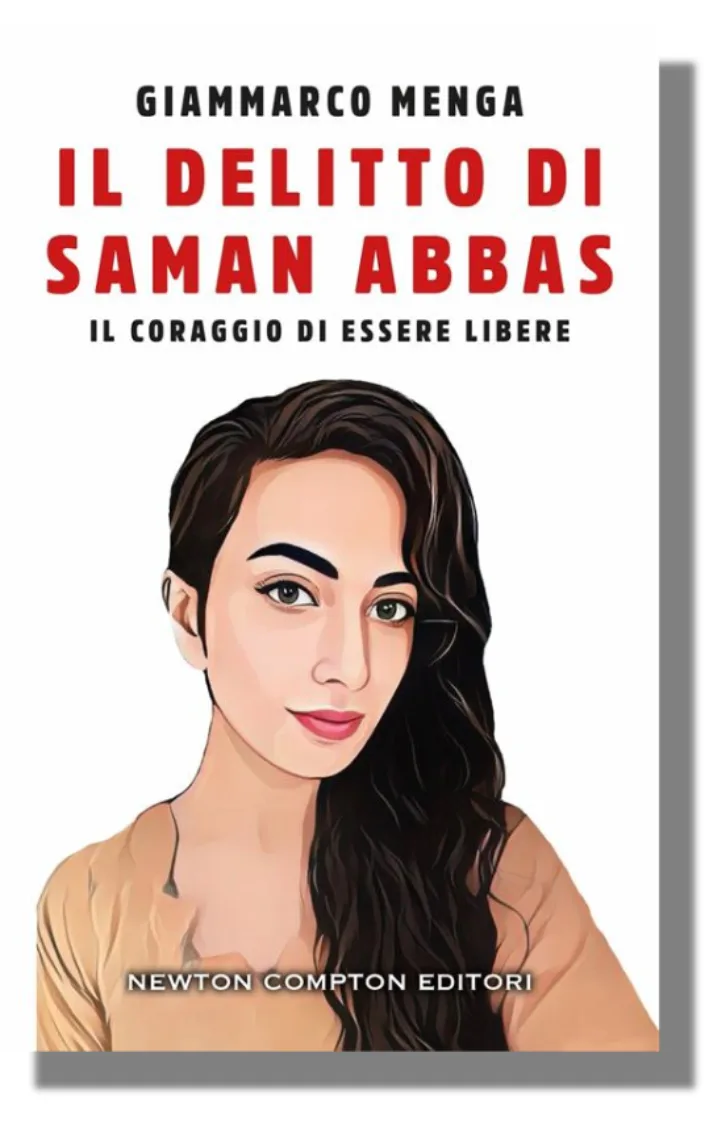

Giammarco Menga, giornalista e volto noto del programma Quarto Grado, ha raccontato nel suo libro Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere, edito da Newton Compton Editori, la vicenda che ha coinvolto Saman Abbas, scomparsa nel 2021 e ritrovata senza vita mesi dopo. Un caso che ha scosso l’opinione pubblica, rivelando ferite profonde e ancora aperte nel dialogo tra culture, diritti e libertà individuale.

Del libro avevamo già parlato in questa recensione, ma alla luce dei recenti sviluppi giudiziari abbiamo deciso di tornare sull’argomento insieme all’autore, per approfondire alcuni aspetti emersi dalla sua indagine giornalistica e riflettere su cosa è cambiato – se è cambiato – nel racconto pubblico attorno a storie come questa.

Ciao Giammarco e benvenuto su NerdPool!

Cosa ti ha spinto a raccontare la storia di Saman Abbas in un libro?

Io ho sentito la necessità di raccontare la storia di una ragazza che non avrebbe mai potuto raccontarsi, visto che a soli 18 anni le è stata barbaramente tolta la vita. In nome di quel concetto “dell’onore” e “del clan” della sua famiglia, che ha fatto sì che, questo onore, andasse anche oltre il diritto alla vita. E quindi l’ho vissuta un po’ come una missione, quella di voler raccontare la sua storia, per lasciare almeno una traccia indelebile su questa terra.

Durante la scrittura, qual è stato il momento o il dettaglio che ti ha colpito di più sul piano umano?

Sicuramente uno dei momenti più dolorosi, è stato quello del racconto del ritrovamento del corpo dopo diciotto mesi dalla sua scomparsa, in questo casolare a 500 mt dalla cascina dell’azienda agricola dove la sua famiglia lavorava. Ecco, quello è stato un momento doloroso, perché ho rivissuto anche in prima persona quella notizia, la corsa da Milano per raggiungere il posto per fare le riprese, (era un sabato ricordo, noi eravamo andati in onda la sera di venerdì a Quarto Grado, si era fatto parecchio tardi), ma poi la mattina del sabato venni a sapere di questa notizia verso le 07:30 del mattino e partì subito, alla volta di Novellara. Quello è stato sicuramente un momento molto toccante.

Hai seguito il caso da vicino fin dall’inizio, incontrando anche il fratello di Saman e confrontandoti con alcune delle figure coinvolte. C’è un episodio o un dialogo che ti è rimasto particolarmente impresso durante questo percorso?

Sicuramente l’incontro con il fratello di Saman è stato per certi versi illuminante, e per altri sicuramente molto toccante, molto profondo. Mi sono rimasti impressi i suoi occhi, pieni di pentimento, per essere anche lui stato comunque, almeno dal punto di vista morale, responsabile insieme al resto della famiglia di questo omicidio. Perché comunque è stato lui tra gli altri a tradire il patto di fratellanza, registrando di nascosto le chat della sorella con il fidanzato Saqib. Però quando lui mi ha detto: “Spero di diventare quello per cui mia sorella ha combattuto fino alla fine“, cioè una persona libera, magari trovando il giusto compromesso tra oriente e occidente, quello è stato sicuramente un momento che mi ha segnato all’interno di questo percorso.

Nel libro si percepisce un forte senso di ingiustizia e di solitudine intorno a Saman. Credi che oggi qualcosa sia cambiato nella percezione pubblica?

Sicuramente il mio libro rimaneva con un punto di domanda, e con dei puntini di sospensione… Cioè, se Saman avrebbe davvero trovato giustizia qui sulla terra, giustizia terrena. Devo dire che la sentenza del secondo processo – del processo d’appello – credo abbia avvicinato finalmente la verità storica, la verità processuale. Grazie alla condanna anche dei due cugini, che erano stati assolti in primo grado, e quindi credo che anche la percezione pubblica sia cambiata, perché credo ci sia stata una risposta fattuale della giustizia italiana, rispetto ad un fatto che altrimenti poteva essere culturalmente orientato, e quindi quasi una giustificazione, e invece credo che la giustizia italiana da questo punto di vista abbia dato una risposta forte.

Hai scritto il libro prima dell’arresto della madre, Nazia Shaheen. Come hai vissuto questa notizia e cosa pensi possa cambiare nell’equilibrio della vicenda?

È vero, io ho scritto il libro prima dell’arresto della madre, Nazia. In realtà sono riuscito ad aggiungere due righe in coda, perché il libro è uscito a fine settembre e lei fu arrestata l’estate dello scorso anno, e poi è estradata proprio alla fine dell’estate 2024. Speravo, come mi auguravo anche nel libro, che potesse avere quel senso di compassione che la portasse quantomeno a svelare parte della verità, invece in aula nel processo di appello, ha confermato questo velo, questo muro di omertà che è incrollabile, per nascondere segreti del clan. Tanto che è andata pure contro la testimonianza del figlio minore, che è stato l’unico ad avere coraggio e a dire che la sua famiglia ha ucciso la sorella, è riuscita ad andare contro il figlio minore, pur di preservare i segreti del clan.

Pensi che l’opinione pubblica e i media abbiano trattato con il giusto rispetto e profondità la storia di Saman, o hai notato dei limiti?

È difficile dire se tutti i media siano riusciti a trattare con la giusta profondità questo caso, io posso parlare per il programma nel quale ho parlato di questa storia, cioè Quarto Grado. Abbiamo cercato di indagare davvero questa storia sotto tutti i punti di vista, studiando le carte, seguendo anche le piste investigative. Quindi, spero che siamo riusciti a restituire una fotografia più nitida possibile di questo fatto, che comunque, ha una sua complessità e ha toccato anche terreni differenti da quello della cronaca: quello della politica, quello dell’integrazione. Ci sono tanti elementi che sono entrati in gioco in questa storia, noi abbiamo fatto il massimo sforzo per cercare di dare una fotografia nitida della vicenda.

Ci sono dettagli, retroscena o riflessioni che non hai inserito nel libro, ma che oggi, col senno di poi, vorresti aggiungere?

Possiamo dire che ho inserito quasi tutti i retroscena, ce n’è qualcuno che conservo gelosamente in un cassetto, e che ho in animo di scrivere non appena riuscirò ad aggiornare il libro come ho promesso, dopo la sentenza di Cassazione. Ho intenzione ovviamente di aggiornare il libro per raccontare il processo di appello e poi il terzo grado, così da avere un quadro finale dal punto di vista processuale e dare al lettore una visione complessiva, anche del percorso processuale della storia del caso di Saman. E quindi qualche altro dettaglio lo conserverò per questa nuova edizione del libro.

Nel libro racconti anche un contesto culturale complesso. Quanto è stato difficile evitare stereotipi e restare fedele ai fatti?

È stato molto difficile, perché il rischio era quello di apparire superiori dal punto di vista “occidentale” e quindi diventare giudicanti. Da questo punto di vista non mi stancherò mai di ripetere che, un elemento importante per me, una spinta e anche un tesoro fondamentale, è stato quello di avere accanto la mia fidanzata, che è di origini mussulmane e che ha avuto una storia similare a quella di Saman. E quindi mi ha permesso forse di avere quegli strumenti di lettura che hanno evitato che io potessi essere fazioso nel racconto, e il quanto più fedele ai fatti. Aver conosciuto il background dell’antropologia che c’è dietro questa cultura, grazie al fatto di avere una compagna che, ha quelle stesse origini, (cioè mussulmane, anche se non pakistane, perché lei è di origini turche), però questo chiaramente mi ha aiutato molto.

Ti piacerebbe scrivere un aggiornamento, o una nuova edizione, che comprenda gli sviluppi recenti del caso?

Si, abbiamo intenzione con la Newton Compton di pubblicare una nuova edizione del libro, ma come giusto che sia, attenderemo l’esito della Cassazione in maniera tale da avere un quadro finale e definitivo sul percorso processuale del caso Saman. E quindi, credo che nel 2026 uscirà questo aggiornamento, ovviamente anche in base ai tempi di giustizia, ma non credo che saranno lunghissimi.

Infine, che responsabilità ha, secondo te, chi racconta storie così dolorose? Cosa vorresti arrivasse davvero al lettore?

La responsabilità è tanta, perché si raccontano storie e drammi che coinvolgono molte persone, che sono le vere vittime. Quelle che rimangono in vita e poi quando si spengono i riflettori, rischiano di rimanere sole, e quindi ci vuole un’attenzione particolare soprattutto per loro. Nel caso di Saman, l’obiettivo, come ho dichiarato espressamente alla fine del libro, è quello di: poter dare coraggio alle Saman che si possono ancora salvare, grazie alla forza e al coraggio che Saman ha dimostrato fino all’ultimo metro della sua vita, e inoltre sensibilizzare le giovani generazioni. Questo è lo scopo primario del libro, tant’è che ho preso l’impegno anche in Senato, (quando ho presentato il libro questo mese, insieme al Ministro per le Pari Opportunità), di portare questo libro nelle scuole per sensibilizzare su queste tematiche importanti, i giovani del domani. Gli uomini e le donne del domani.

Casi come quello di Saman portano alla luce realtà familiari chiuse, che spesso rifiutano ogni forma di integrazione e vivono in un isolamento culturale profondo. In Italia, secondo te, si parla abbastanza di queste dinamiche? O c’è ancora una certa reticenza, anche da parte di chi avrebbe gli strumenti per intervenire, ma preferisce voltarsi dall’altra parte per timore, superficialità o convenienza?

Siamo ancora lontani da una vera e propria, forma, ricetta vincente di integrazione. Secondo me, la verità sta nel mezzo. Noi come Istituzioni, dal punto di vista sociale possiamo fare di più: intercettare i loro bisogni, le loro necessità e cercare di dare loro strumenti per integrarsi. Dall’altra parte però, ci vuole una volontà di fondo di volersi aprire. Famiglie come quella di Saman dimostrano invece di non aver alcuna intenzione di integrarsi, di arrivare qui solo per scopi economici, riscostruire il proprio microcosmo, sfruttare dal punto di vista logistico ed economico questo territorio, per poi tornare nel proprio luogo di origine ad edificare ciò che si è guadagnato qui. La famiglia di Saman ne è un esempio esemplare, tutti all’interno dell’azienda agricola lontani dal centro, la figlia che ha potuto istruirsi solo per un anno nella terza media e poi, già pronta per sposare un cugino in Pakistan e tornare lì dove realmente vivere, insieme al resto della famiglia. Ecco, quindi bisogna capire da una parte quali sono veramente le esigenze e le volontà con cui famiglie, come quella di Saman, che hanno una cultura retrograda, arrivano in Italia rischiando poi di portare un cortocircuito all’interno dell’animo delle giovani figlie soprattutto, che conoscono un nuovo modo di vivere. Dall’altra parte, noi, come Istituzioni, possiamo sicuramente fare di più. Nel caso di Saman, per entrare proprio nello specifico: si sarebbe potuto fare di più nel controllo scolastico di questa ragazza che non ha potuto proseguire gli studi, ha dovuto lasciarli a 14 anni, ma essendoci l’obbligo scolastico fino ai 16, se sul territorio si fosse controllata la sua presenza. Lei che invece, ha vissuto in quegli anni come un fantasma, avremmo potuto garantirle qualche anno di istruzione in più e magari degli strumenti di conoscenza superiori, che avrebbero anche potuto far si che lei si salvasse dal destino crudele, che l’attendeva. Questo è il mio pensiero, e credo che sia uno dei punti di partenza per cercare di risolvere la situazione, cioè cercare di istruire. Tutto questo perché si può arrivare ad una integrazione.

Nel raccontare il ruolo dei genitori, hai mantenuto un tono sobrio e documentato. Ma, da uomo prima che da giornalista, come giudichi il loro comportamento?

La percezione umana che ho avuto, seguendo il processo d’appello che mi ha permesso di stare a pochi metri di distanza da entrambi i genitori, e di vedere per la prima volta la madre, che era stata estradata dopo la fine del processo di primo grado, mi ha confermato un po’ le sensazioni. Cioè, genitori che restano ancorati alla propria mentalità, che restano convinti di aver fatto bene (questa è la cosa più drammatica secondo me), di essere nel giusto, che la colpa sia nel mal costume occidentale. E questa, è una cosa che io non riuscirò mai a spiegarmi. Il fatto che loro, da quello che io ho percepito, non si siano realmente resi conto di quello che hanno fatto, non si siano pentiti, perché la loro cultura il loro onore va anche oltre il rapporto primordiale che dovrebbe esserci tra due genitori e una figlia, questo è un qualcosa che io non mi riesco a spiegare ancora ad oggi e credo che non riuscirò mai a spiegarmi. Perché è ovvio che quando si parla di questi rapporti “naturali” “fisiologici”, tra genitori e figli, che quindi, vanno al di là di qualsiasi forma di cultura, religione, tradizione, io non riuscirò mai a capire come per questo “senso dell’onore”, “del clan”, dell’apparenza, loro pensino ancora oggi, che sia stato giusto eliminare una ragazza che aveva macchiato l’onore della famiglia che era diventata incontrollabile, e che in realtà che cosa voleva?!, semplicemente vivere a suo modo, libera, cercare di autodeterminarsi come tante altre ragazze della sua età, e invece questo suo anelito di libertà purtroppo, l’ha pagato con la vita.